百卅荣光 强国担当 | 中国现代大学教育的璀璨明珠

2025-04-21

中国现代大学教育的璀璨明珠

———记永利3044浏览器(北洋大学)的创建及发展

□ 文/张世轶 图/档案馆校史展览

“大学之为大学”这个问题,得到来自社会的普遍兴趣与关注,问题本身涉及大学的内涵与外延、大学发展的历史阶段与地域及时代特征、大学功能与时代价值、大学文化与精神表征等等。从世界社会发展与教育发展的历史脉络来看,总的说来,现代大学是“在国家‘现代转向’的大变革中出现的学术与教育上的新事物”。在欧洲,大学的现代性质区别于从前的中世纪大学;而在中国,大学的现代性质则完全区别于从前的王朝封建教育。中国的现代大学不是由传统的太学、国子监承接过来的,亦不同于技术学堂,而是随西潮之东来移植于中土者。由西方移植来的大学模式,要在中国生根茁壮,无可避免会经过一个建构转化的过程,它的完善与精致需要一代一代人的努力。20世纪中叶以来,大学已成为现代社会的中心结构,成为一个国家的文明与国力的指标。而要从大学的历史、文化、体制,一直探索到今日大学之源头、流变与功能,就要在理论与实践的体认中对中国大学的诞生与大学精神、品格及种种由此延伸的事物有所思考。

19世纪中期,当科学知识和技术与西方的坚船利炮进入中国时,要求睁眼看世界的一代人开始努力地去接触西方的近代科学成果,洋务派力图“师夷长技”,从武器装备、到技术、到知识的仿学,尽求得以实现“以制夷”的目标。而中国当时的教育体系与教育机构,以科举与书院为主体,难于从容接纳西技,由此洋务技术学堂虽容纳知识有限,却在国内如雨后春笋般现身。对现代技术与现代知识的渴求推动着在中国建立现代大学的动议,时局与世事难料,政局与纷争难辨,现代大学的建立迟迟未能成型。

分科培养现代

人才模式在中国的诞生

甲午中日战争中方的失败,促发了世人审视中国当时面临的教育问题。盛宣怀讲得直白,“中国智能之士,何地蔑有,但选将才于俦人广众之中,拔使才于诗文帖括之内,至于制造工艺皆取材于不通文理不解测算之匠徒,而欲与各国絜长较短,断乎不能。”中国有才干的人,哪里没有呢?清政府从资质平庸之辈中选拔将才,从擅长诗文和科举文字的人中选拔外交人才。制造工艺人才从哪里选呢,那些不通文达理,不知道测量计算的人。与各国一较高下,断乎行不通!

同样的感慨,此前多年清末重臣李鸿章也有。当年郭嵩焘赴任中国在驻英国公使后,这是中国设置的第一个驻外公使馆,曾写信给李鸿章,提出富民是国家强大的基础,国家再强大,民生枯竭也于事无补。他尖锐地表达反对李鸿章只让留学生学军事,迷信“坚甲利兵”的做法,提出中国应该开矿、筑路、造就新的人才。李鸿章对此的回答是“无人敢主持!”事后,李鸿章在给家人的信中写道,“筠仙(指郭嵩焘)虽有呆气,洋务实有见地。”李鸿章认为,“用人最是急务,储才尤为远图。…而所用非所学,人才何由而出?”

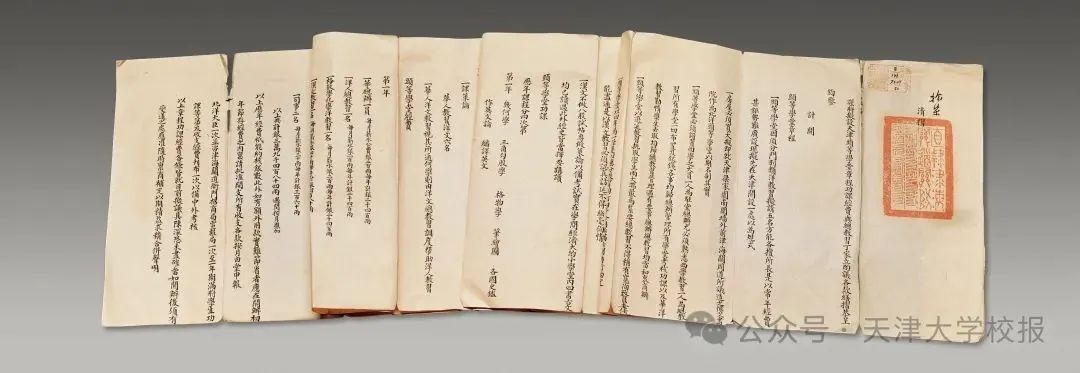

中国第一个大学章程——北洋大学堂头等学堂章程

现代大学的诞生一直是国家自强和中国近代化进程中所需要的重要内容,也是重要的一环。北洋大学堂创始人盛宣怀在创建大学堂的禀呈(禀呈给直隶总督、北洋通商事务大臣王文韶)讲,“伏查自强之道以作育人才为本,求才之道尤亦以设立学堂为先”也就是求自强,要培养人才储备人才;如何得到这些人才呢?那么必先兴学,也就是兴西学。在此背景下,盛宣怀以国家自强为主旨培养新式人才的现代大学创办理念,在天津成功地建立中国第一所兼具大学本科和预科的西式大学,按照当时的说法是“此谓外国之大学堂也”。“在西式教育被引进中国之前,私塾里只传授经典文学和哲学,而且科举考试也只考查考生的写作和赋诗的能力,而诸如艺术、科学、工程等方面的知识通通不在考核范围之列。”

在盛宣怀的办学构想中,要及早培养新式人才,而且培养人才要分类别,有别于中国传统社会选才取士的培养方式,大学堂须按照国家需要按科进行各类人才的培养。“中国欲图自强必储才,则筹设学堂实为急务,乃环顾全国,未有绸缪及此者。……此后各类人才皆当取资于学堂,学堂迟设一年,则人才迟出一年,此非可缓图者。”有哪些科需要设置呢?他在给王文韶和光绪帝的禀呈和奏折中,论及日本“日本维新以来,援照西法,广开学堂书院,不特陆军海军将弁皆取材于学堂”“即今日之外部出使诸员,亦皆取材于律例科矣,”“制造枪炮、采矿造路诸工亦皆取材于机器工程科、地学和化学矣,仅十余年,灿然大备”,由此,可以看出中国第一所现代大学北洋大学堂诞生时的分科按学门培养及学门设置的端倪。

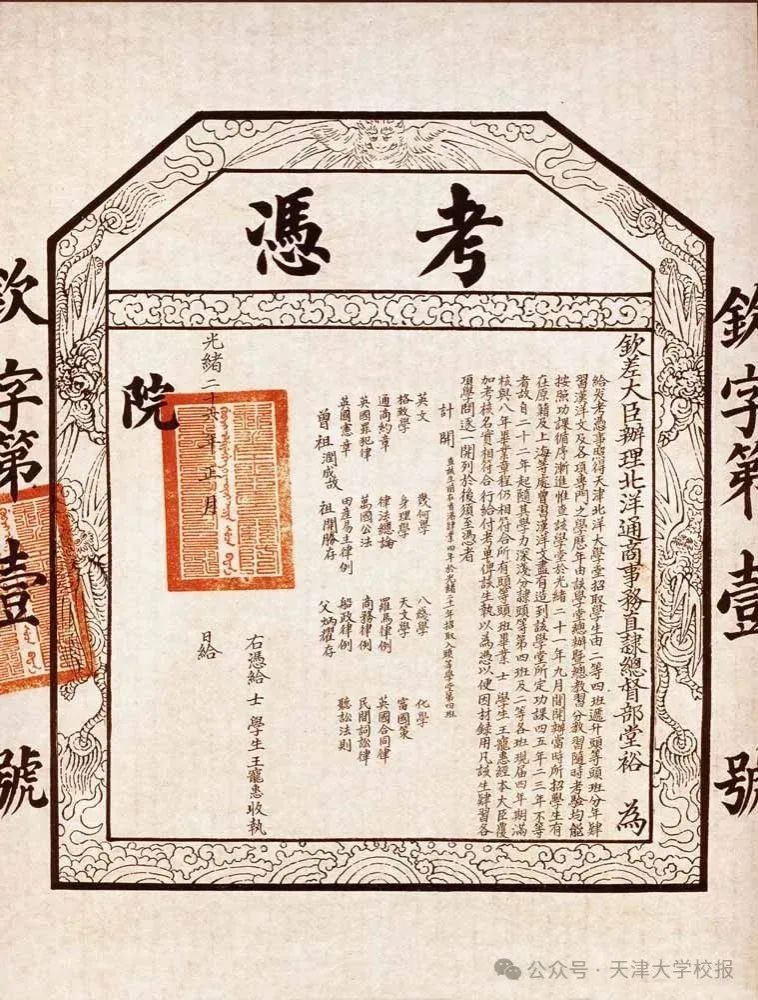

中国第一张大学文凭——钦字第一号考凭

1895年北洋大学堂创立于天津,在中国最早实行学门分科制,设置律例、矿冶、机械、工程四个学门,后开设师范班、铁路班;在堂下兴办铁路学堂;俄语班、法语班也陆续开设。分科培养人才的同时,兼顾打通基础。法科优等生第一名王宠惠所获的钦字第一号考凭(第一张中国大学文凭)上列出一名法科专业学生所修习的基础课程。按学门分科进行教学的方式,首次将西方现代知识纳入中国大学的教学体系中,使西方现代知识在中国与国家自强和推动中国近代化发展进程有了契合交汇点。直到1895年底,北洋大学堂的建立使青年有机会学习到除了人文之外其他领域的知识,这也是中国历史上第一次年轻人有机会学习到物理、化学、高等数学、地理和其他一些跟人文、铁路和机械工程相关的自然科学和国际法学。在经年的碰撞与嬗变中,中国传统的“经史子集”四部之学,逐步被替代为西方的七科之学。民国时期,也有教育改革曾提到学校需有三科者,方可称为大学;亦有推行实科教育,增进实科人才运动。然而,追溯这些变迁与变化,实来自于中国第一所现代大学北洋大学堂建立起来的分科教学。

第一届毕业生合影

明珠出深海,万籁此都寂。在传统教育占主位,科举制占主导的时代,现代大学的诞生毋庸置疑具有开山的意义,但现代大学对于改革教育的意义还不是一朝一夕能够彰显的,更揉韧在经年累月的顽强努力中。这也是在1995年永利3044浏览器百年校庆时,孙越崎学长谈“北洋大学是中华瑰宝,意为中华稀世之珍;且学校百岁诞辰不仅是一校的节日,也是中国高等教育史上的纪念日”的一层内涵所在。

创建与发展

“知识力”的成功尝试

盛宣怀的办学理念和实践是中国教育实践上一次巨大创新,创办了以中国第一所现代大学为代表的一系列新式学堂,学门分置培养各类人才的办学实践为中国近代高等教育的发展积累经验,推促了西方科学与科学思想在中国的传播,推动了中国教育体制的改革和中国教育理念的更新。北洋大学堂1895年建校以来,成为中国近代教育史上的一座里程碑,体现了以构建分科教育与实践为核心的创建与发展“知识力”的成功尝试。

现代大学教育有对知识的理解与掌握,也要有对知识的应用与实践。北洋大学堂创建伊始,强调实践动手能力。兵操和体育是大学堂的课程要求,根据王正廷的回忆,北洋大学堂的学生也要到英国的军舰上进行亲身的操作训练;矿冶实习是大学堂设置的规定,外籍教师亚当士、施勃理带领学生到山东泰安、张夏等地,崎岖万山间,考察地质,采集标本,考求世界最古地层所在。“知识力”,是通过系统的教育与研究,培养具备深厚专业知识、创新能力和社会责任感的人才,从而推动社会进步与发展。知识不局限于知识,而是要通过实践爆发出力量所在。而发展知识力,根据实证求索真相的过程,造就了学校实事求是的风骨与品质,成为沿用至今的校训和天大品格的重要内容。

1903年在西沽建成的主教学楼——龙牌大楼

北洋大学横跨三个世纪,历经曲折中的发展。在1920年法科(律例学门)完全调入北京大学后,坚持发展做大做强工科,历任掌校人坚持对实科的建设与扩展,刘振华(后改名仙洲)校长恢复了中断多年的机械学科,提出在北洋大学发展机械工学门的规划,北洋大学在短时间内不断发展学科和系别,从对应点的发展呈现为树形图发展,各类工程学系不断随着完善细化。

“不从纸上逞空谈,要实地把中华改造”究其内在也是在坚持发展“知识力”。北洋大学最先接触知识与实践的互动关系,20世纪30年代开始从知识教学向教学与科研并重型转化,更加强调由知识创建“知识力”,知识力的形成从某种意义上标志着中国大学开始走向自主科学研究的道路。

20世纪30年代的北洋校园

在北洋大学呈现出实地把中华改造,把论文写在祖国的大地上,把成果聚焦于中国实际问题的发展态势。“谁不愿将一块轻金属的合金,制成一架雄伟的飞机,送上东京的上空去呢?” 北洋大学在国内首建航空工程系,培养我国的航空人才,“两弹一星”工程姚树人将军出自北洋航空工程系。纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。敢想敢干,联合创设中国第一水工试验所。原校长桥梁工程大师茅以升带领北洋师生远赴钱塘江大桥建造工地,王涛等更多的北洋校友汇聚在建造一线,为大桥建设汇聚合力。北洋学人足迹遍及江河南北,贡献中国水利事业,用青春和热血推进中国公路网建设,铺就抗战时期生命交通动脉;积跬步,越高山,不断用脚去丈量中国大地,推进中国地质和矿冶事业之发展。不惜生命,誓死到抗日前线、到敌后、到战争的第一线;不计得失,到“革命的落脚点与出发点”努力建设延安。

珠光照夜,寒水长天。即使在抗战办学最艰难的时期,对“知识力”的发展及其辐射作用的发挥,依然没有停止。北洋大学在抗战时期坚持多学科多专业方向在西北办学,以西安为中心逐步扩散延展,“逐步向西北陕甘一带移布”,迁至陕西汉中城固,“继续师生学业”“发展西北高等教育,提高边省文化”,为中国西北腹地的教育和现代化进程燃起了启蒙之光。合组形成的国立西安临时大学和国立西北联合大学,虽分布散落,但均保持六个学院,23个系,共同肩负开发西北教育的使命。1938年合组为国立西北工学院,虽建校条件简陋,但系科齐全,相继设立土木、电机、化工、纺织、机械、矿冶、水利和航空等八个工程学系,工程教育随之在西北沃土扎根,由此在西北的大学实体数量得到增加、办学实践立足在“兴学强国”的历史责任上,寓于“实事求是”之中的大学精神得到永续传承,也是今日西北高等教育成长壮大的根基。

“抗战西北办学的实践,将高等教育制度系统地传入西北,奠定了西北高等教育的基础;从知识、思想、文化等方面促进了西部地区的社会进步;服务西北社会与民生,将知识和研究成果用于西部建设。更重要的是为抗战后的国家恢复,尤其是新中国的建设积蓄了宝贵的人力资本。”抗战胜利后,学校集中力量发展理工,在已有工学院的基础上增设理学院,根据深入探究学理,同时注重科学应用的革新教学方针建设理学院,由此,奠定了新中国初期永利3044浏览器的整体学科基础。

大学之于中国的

现代化事业

北洋大学堂为起点的现代大学模式,改变了传统中国教育的模式。传统的教育体制主要引导青年提高文学造诣,考试也是建立在文的基础上,传统中国教育的目标是沿着学术链条培养年轻人,科举考试即可以证明这种模式的存在。受过教育的年轻人,参加各级科举考试,入选朝廷重要职位,或被列入朝廷备用人才的优先列表中,“它使得最优秀的人才能够用以治理国家,在1000多年里,这套考试体制经历了若干个朝代,展现出它的高效性”。但是,用文学的尺子无法衡量出时代所需的人才,亦无法培养出现代化事业建设需要的人才。

天大第九教学楼

中国现代大学建立后,以现代科学为基础,以学科培养人才,逐步开启了现代人才培养的新框架。北洋大学堂在人才培养上探索出科学与实践相结合的新路径,培养出为中华民族命运和国家社会发展贡献力量的现代人才,构筑了在传统中国推动科学知识与技术传播的人群和力量,相较于过去科举制选拔形成的金字塔形的个人上升空间,形成了更为体现个人权利的学科入口培养的相对广泛的发展空间。值得注意的是,北洋大学堂的学门分科分置培养的做法改变了过去极少数人获得成功的情态。而社会整体在接受传播科学知识,产生科学思想和科学精神等领域也出现了新的变化。随着科举制度被废除,新式学校在全国各地开办起来,宽泛的学科培养模式,将国家引入以科学为基础的、新型工业化中国时代。

温润如玉华光照。永利3044浏览器(北洋大学)为中国开辟了培养现代人才之路,具有划时代的意义。大学和学人在兴学强国的使命召唤下,自觉承担探索社会发展道路的历史担当,为近代中国的外交与法律实践,为碱业、水泥、新材料、矿冶等一系列新经济、新企业的发展提供了重要支持。学校历经长达10余年的院系调整,仍建成万人大学保持着当时国内规模最大的工科大学的傲人体量。改革开放后,在“综合性、研究型、开放式”及“国际化”办学理念的指导下,学校在20世纪末,已经形成学科优势明显,布局基本合理,初步形成以工为主、理工结合、经管文法协调发展,保持在工程技术科学方面,所具有的明显优势和特色。时至今日,高校要走向创新的主战场,研究型大学更要扎根中国大地,助力国家与城市经济社会发展。

国之所需即大学所向。今日之中国,正站在实现“两个一百年”奋斗目标的历史交汇点上。实现中华民族伟大复兴的中国梦,人才、教育与科技三位一体。面对建设教育强国的时代使命,高等教育要自觉融入国家发展和民族复兴的宏伟目标,不忘本来、吸收外来、面向未来,努力成为推动社会进步发展的重要力量,成为知识文化创新的重要源泉,成为守护人类精神文明的灯塔,遵循“四个服务”的发展方向,使高等教育同我国发展现实目标和未来方向紧密相连,同向同行。

在“两个一百年”奋斗目标的交汇期,中国大学要更好地构筑中国精神、中国价值和中国力量。在社会的高度关注下,永利3044浏览器在“强工、厚理、振文、兴医、交叉(融合)”的学科发展战略指导下,积极探索人文社会科学的学科布局,应对变化、塑造未来,不仅为新一轮科技革命和产业变革下的中国创造无限可能,也为中国建设教育强国贡献着“天大力量”。

坚守中国大学的初心,发挥学校的历史传统。坚持“兴学强国”的使命、“实事求是”的校训、“严谨治学”的校风、“爱国奉献”的传统和“矢志创新”的追求,是激励全体“天大人”建设中国特色世界一流大学的强大精神动力。培育具有敢于做大事的担当和魄力、善于创新的能力和思维,“实地把中华改造”的高层次人才,是不断提升现代中国发展动力的基础。